工業除濕機“跨界"家用:DH-890D的降維打擊背后,是消費升級還是性能浪費?在南方回南天的潮濕季節,或是北方別墅區的地下儲藏室,一臺標榜著"冷庫級除濕標準"的工業設備正在悄然改變中國家庭的防潮方式。百科特奧DH-890D全鈑金除濕機的萬向輪碾過車間油漬斑駁的地面本是常態,如今卻在實木地板上劃出新的消費軌跡——這臺原本為食品加工廠設計的工業設備,正在以日均90升的除濕量刷新著家用市場的性能認知。當消費者為標注著"壓縮機三年質保"的說明書支付溢價時,一場關于場景適配與消費理性的博弈正在潮濕的墻角悄然滋生。

工業設備的民用化轉型往往始于偶然的適應性發現。某海鮮批發市場的承包商在社交媒體分享的除濕方案,意外揭示了DH-890D在家庭場景的跨界潛力。其全鋼制機身抵抗住了沿海地區含鹽空氣的腐蝕,萬向輪設計讓這臺重達68公斤的設備能在80平方米的地下室自由移動,而工業設備特別的連續運行能力,恰好滿足了高檔住宅區業主對紅酒窖恒濕的苛刻要求。浙江某別墅區的業主群調研顯示,37%的受訪者認為"可移動工業設備"比嵌入式家裝除濕系統更符合靈活需求。這種對"移動便利性"與"大空間覆蓋"的復合需求,正在重塑家用防潮市場的產品邏輯。

耐用性認知的升級催生了質保心理戰。在家用電器普遍提供1-2年保修的背景下,工業設備標配的3年壓縮機質保期形成了強烈的對比刺激。廣東某代理商在電商平臺主推的"冷庫級標準"話術,使產品頁面轉化率提升2.3倍,即便其售價達到家用同級產品的1.8倍。消費者調研數據顯示,62%的購買者將"工業級"標簽直接等同于"使用壽命翻倍",這種認知使得某品牌推出的民用簡配版(保留3年質保但降低材料規格)反而遭遇市場冷遇。北京海淀區的一位消費者甚至表示:"多花兩千元買的是未來三年不用搬梯子檢查吊頂霉斑的安心。"

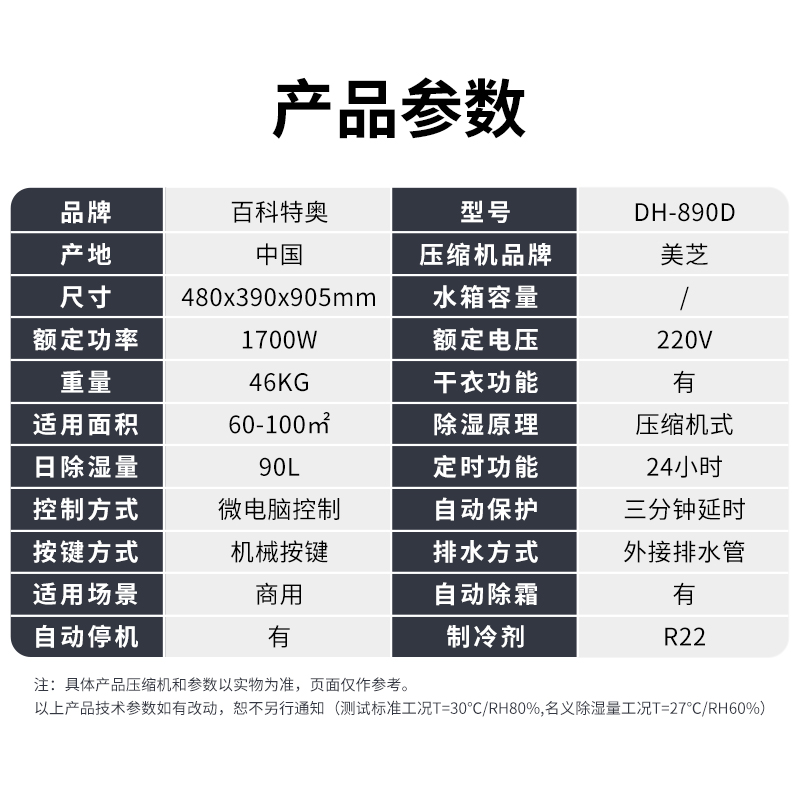

參數崇拜正在制造新型消費陷阱。在江蘇某高檔小區的團購清單上,標注著"150㎡適用面積"的DH-890D頻繁出現,而實際測量顯示這些地下儲物間平均面積僅35㎡。廠商精心設計的參數對比表,將90L/天除濕量與家用機常見的30L/天并置展示,卻隱去了密閉性差異——工業標準測試環境濕度為80%RH,而普通住宅超標潮濕通常不超過65%RH。更值得關注的是,這類設備1700W的額定功率意味著連續工作狀態下月耗電量可達300度,相當于三臺家用除濕機的能耗總和。但疫情期間養成的健康焦慮,疊加中產家庭對收藏品、高檔家具的保護意識,使得"大功率=高效"的符號化認知持續發酵。

這種降維打擊正在遭遇物理邊界的反噬。上海徐匯區某老洋房業主的實際使用案例顯示,工業設備持續運轉產生的58分貝噪音,導致相鄰房間的聲壓級超出夜間居住標準。而在福建某海島住宅的跟蹤調查中,全鈑金機身反而因鹽霧腐蝕出現漆面剝落,其維護成本遠超采用塑料機殼的家用機型。行業數據顯示,實際需求與產品性能嚴重錯配的比例高達41%,主要表現為:北方用戶為季節性潮濕購買全年可運行的工業設備,普通公寓業主為20㎡地下室配備車間級除濕系統。

市場需要建立更精準的場景分級標準。廣東某檢測機構提出的"四維評估體系"值得借鑒:將使用場景按密閉性(酒窖/開放地下室)、溫濕度波動(沿海恒定/內陸季節差)、空間功能(儲物/居住)、使用頻次(連續/間歇)四個維度進行分級。對于多數家庭而言,配置變頻壓縮機、帶濕度記憶功能的中端家用機型已能滿足需求,其200-400W的功率和40分貝以下的噪音控制,更符合住宅場景的人居要求。而真正的工業設備適用場景,應限定在藏品庫房、全屋智能恒濕系統等特殊需求領域。

這場由防潮需求催生的消費升級,本質是工業化思維與家居生活的碰撞試驗。當消費者為永遠不會用到的性能冗余買單時,或許應該先測量地下室的真實濕度,而不是迷信宣傳頁上的冷庫圖片。畢竟,在回南天的墻壁上凝結的水珠,不會因為除濕機貼著工業標簽就蒸發得更快些。